De Wikipedia, la enciclopedia libre

La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad y como método el propio de las ciencias sociales.[1] Se denomina también historia al periodo histórico que transcurre desde la aparición de la escritura hasta la actualidad.

Más allá de las acepciones propias de la ciencia histórica, historia en el lenguaje usual es la narración de cualquier suceso, incluso de sucesos imaginarios y de mentiras.[2] [3] En medicina se utiliza el concepto de historia clínica para el registro de datos sanitarios significativos de un paciente, que se remontan hasta su nacimiento o incluso a su herencia genética.

A su vez, llamamos historia al pasado mismo, e, incluso, puede hablarse de una historia natural en que la humanidad no estaba presente( término clásico ya en desuso, que se utilizaba para referirse no sólo a la geología y la paleontología sino también a muchas otras ciencias naturales; las fronteras entre el campo al que se refiere este término y el de la prehistoria y la arqueología son imprecisas, a través de la paleoantropología).

Ese uso del término historia lo hace equivalente a cambio en el tiempo.[4] En ese sentido se contrapone al concepto de filosofía, equivalente a esencia o permanencia (lo que permite hablar de una filosofía natural en textos clásicos y en la actualidad, sobre todo en medios académicos anglosajones, como equivalente a la física). Para cualquier campo del conocimiento, se puede tener una perspectiva histórica -el cambio- o bien filosófica -su esencia-. De hecho, puede hacerse eso para la historia misma (véase tiempo histórico) y para el tiempo mismo (véase Historia del Tiempo de Stephen Hawking, libro de divulgación sobre cosmología).

Prehistoria

De Wikipedia, la enciclopedia libre

El término prehistoria (del griego προ=antes de e ιστορία=historia) designa el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición del primer ser humano hasta la invención de la escritura, hace más de 5.000 años o, según otros autores, la aparición del estado. — Es importante señalar que según las nuevas interpretaciones de la ciencia histórica, la prehistoria es un término carente de real significancia en el sentido que fue entendido por generaciones. Si se considera a la Historia, tomando la definición de Marc Bloch, como el acontecer humano en el tiempo, todo es Historia existiendo el ser humano, y la prehistoria podría, forzadamente, sólo entenderse como el estudio de la vida de los seres antes de la aparición del primer homínido en la tierra. Desde el punto de vista cronológico, sus límites están lejos de ser claros, pues ni la aparición del ser humano ni la invención de la escritura tienen lugar al mismo tiempo en todas las zonas del planeta.

Por otra parte, hay quienes defienden una definición de esta fase o, al menos, su separación de la Historia Antigua, en virtud de criterios económicos y sociales en lugar de cronológicos, pues éstos son más particularizadores (es decir, más ideográficos) y aquéllos, más generalizadores y por tanto, más susceptibles de proporcionar una visión científica.

En ese sentido, el fin de la Prehistoria y el inicio de la Historia lo marcaría una estructuración creciente de la sociedad (modificación del hábitat, aglomeración, socialización avanzada, jerarquización, poder administrativo, economía avanzada, moneda, intercambios comerciales —especialmente los de larga distancia—, etc.)

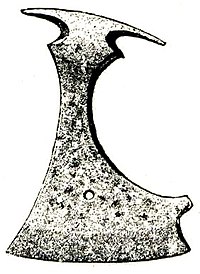

Edad de los Metales

De Wikipedia, la enciclopedia libre

La Edad de los Metales es el periodo de la evolución tecnológica de la humanidad caracterizado por el desarrollo de la metalurgia;[1] comienza antes del V milenio a. C. y acabaría en cada lugar con la entrada en la Historia, para buena parte de Europa en el I milenio a. C. Es parte de la Prehistoria en Europa, así como en la mayor parte del mundo, a excepción de en Oriente Medio, que coincide con el desarrollo de la escritura y por tanto con la Historia. Cuando existen testimonios escritos indirectos se considera también Protohistoria. De todos modos, dado que no existe una ruptura (excepto arbitraria) en el desarrollo de esta tecnología metalúrgica entre la Prehistoria, la Protohistoria y la Historia, en este artículo se incluyen adelantos del trabajo con metales que se dan en periodos claramente históricos. La política se caracterizó por una centrealisación y acumulación del poder pólitico y religioso en manos a las elites,le negaban derechos a las mayorias, generando una mentalidad dogmática.

Pueblos prerromanos

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Pueblos prerromanos es la expresión con que la historiografía se refiere a los pueblos indígenas de las distintas zonas por las que se extendió el Imperio Romano, especialmente en su parte occidental (Imperio Romano de Occidente), que fue la más sujeta al proceso denominado romanización (concepto del que lo prerromano es el sustrato cultural y antropológico), mientras que su parte oriental (Imperio Romano de Oriente) se mantuvo bajo el predominio cultural del helenismo o de las mucho más antiguas civilizaciones locales (Antiguo Egipto, Antiguo Oriente Próximo), con excepción de las zonas balcánica y danubiana (Iliria, Panonia o Dacia), que sí fueron romanizadas. Los denominados pueblos bárbaros de más allá del limes septentrional (Rin y Danubio) no fueron conquistados por Roma, aunque entraron en su órbita cultural, sobre todo los germanos, especialmente a partir del periodo de las invasiones germánicas que marcaron la caída del Imperio Romano.

Diversidad de los pueblos prerromanos [editar]

Debido a su amplia distribución geográfica, muestran una gran diversidad, y no tienen entre sí más relación que la que les dio su común sujección a Roma:

- Los pueblos antiguos de Italia

- Los citados ilirios, panonios y dacios

- Los pueblos galos

- Los britanos

- La zona de las provincias romanas de África y Mauritania estuvo antes de la conquista romana vinculada a Cartago y a otros reinos locales, como el Reino de Numidia.

- Los Pueblos prerromanos de la Península Ibérica:

-

- Tartessos (al suroeste, valle del Guadalquivir), el primer estado indígena, del que hay testimonios protohistóricos por su contacto con comerciantes griegos, y que fue probablemente destruido por la expansión cartaginesa.

- Iberos (en el este y sur peninsular, la costa mediterránea y el valle del Ebro)

- Celtíberos (en el centro peninsular y el valle del Ebro, en torno al Sistema Ibérico)

- Pueblos celtas (en el centro, oeste y norte de la Península).

También se habla de pueblos preceltas y preiberos. Las denominaciones ibero y celta corresponden a categorías utilizadas por los pueblos colonizadores (fenicios, griegos, cartagineses y romanos) para su descripción; y aunque se han utilizado por la historiografía moderna, no deben entenderse ni como identidades étnicas ni como entidades políticas funcionales en la época. El concepto de ibero es un término cultural, que responde a los pueblos prerromanos que evolucionaron hacia sociedades más complejas (estados, clases dominantes, ciudades amuralladas, comercio, moneda, alfabeto) debido a su mayor contacto con los pueblos colonizadores. Los iberos y otros pueblos prerromanos, como los vascones, eran lingüísticamente preindoeuropeos, lo que suele interpretarse como prueba de que provendrían del sustrato poblacional neolítico de la Península Ibérica. Los celtas, en cambio, eran pueblos indoeuropeos, y hay testimonios arqueológicos que permiten reconstruir su identificación cultural con otros pueblos celtas del centro de Europa y su penetración por los Pirineos desde finales del II milenio a. C..

República romana

De Wikipedia, la enciclopedia libre

- Para los estados modernos véase República Romana (1798-1799) y República Romana (1849).

| ||||

| Expansión de la República | ||||

| Capital | Roma | |||

| Idioma oficial | Latín | |||

| Otros idiomas | Púnico, Griego. | |||

| Religión | Religión romana | |||

| Gobierno | República | |||

| Jefe de Estado | ||||

| • 2 | Consules | |||

| • ---- | ---- | |||

| • Cuerpo legislativo | Senado Romano | |||

| Período histórico | Edad del Hierro | |||

| • Establecido | 509 a. C. | |||

| • Disolución | 27 a. C. | |||

La República romana fue un estado de la antigüedad (509 a. C. – 27 a. C.) que englobaba la ciudad de Roma y sus territorios. Contaba un sistema de gobierno democrático regido y perpetuado por la aristocracia. Durante esta etapa de su historia, Roma experimentó un extraordinario crecimiento territorial, cultural y económico.

En el siglo V a. C. consolidó su poder en el centro de Italia y en los siglos IV y III a. C. se impuso como potencia dominante de la península Itálica sometiendo a los demás pueblos de la región y enfrentándose a las ciudades griegas del sur. En la segunda mitad del siglo III a. C. proyectó su poder fuera de Italia, lo que la llevó a una serie de enfrentamientos con las otras grandes potencias del Mediterráneo, en los que derrotó a Cartago y Macedonia, anexionándose sus territorios.

En los años siguientes, siendo ya la mayor potencia del Mediterráneo, expandió su poder sobre las polis griegas; el reino de Pérgamo fue incorporado a la República y en el siglo I a. C. conquistó las costas de Oriente Próximo, entonces en poder del Imperio Seléucida y piratas.

Durante el periodo que abarca el final del siglo II a. C. y el siglo I a. C., Roma experimentó grandes cambios políticos, provocados por una crisis consecuencia de un sistema acostumbrado a dirigir sólo a los romanos y no adecuado para controlar un gran imperio. En este tiempo se intensificó la competencia por las magistraturas entre la aristocracia romana, creando irreconciliables fracturas políticas que sacudirían a la República con tres grandes guerras civiles; estas guerras terminarían destruyendo la República, y desembocando en una nueva etapa de la historia de Roma: el Imperio Romano.

Guerras Púnicas

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Las Guerras Púnicas fueron una serie de tres guerras que enfrentaron entre los años 264 a. C. y 146 a. C. a las dos principales potencias del Mediterráneo de la época: Roma y Cartago.[1] Reciben su nombre del etnónimo latino Pūnicī nombre usado por los romanos para los cartagineses y sus ancestros fenicios (de la formas más antiguas Poenicī < Poinicoi). Por su parte los cartagineses llamaron a estos conflictos "guerras romanas".[2] Conflicto que se debió de gran manera a la anexión por parte de Roma, a la magna Grecia, de tal manera surgieron conflictos sumamente graves entre ambas potencias. Aunque los romanos lograron crear grandes tropas; sobre todo navales, no le aseguraron el poderío y el control en las Guerras llevándolos a caer en la confianza. La causa principal del enfrentamiento entre ambas fue el conflicto de intereses entre las existentes colonias de Cartago y la expansión de la República de Roma.[3] El primer choque se produjo en Sicilia, parte de la cual se encontraba bajo control cartaginés. Al principio de la Primera Guerra Púnica, Cartago era el poder dominante en el Mar Mediterráneo, controlando un extenso imperio marítimo, mientras que Roma era el poder emergente en Italia. Al final de la Tercera Guerra Púnica, tras la muerte de centenares de miles de soldados en ambos bandos, Roma conquistó todas las posesiones cartaginesas y arrasó la ciudad de Cartago, con lo que la facción cartaginesa desapareció de la historia. La victoriosa Roma emergió como el estado más poderoso del Mediterráneo occidental. Sumado al fin de las Guerras Macedónicas[4] y la derrota del Emperador Seléucida Antíoco III Megas en la Guerra Romano-Siria[5] en el Mediterráneo oriental, Roma quedó como el poder dominante en el Mediterráneo, y la más poderosa ciudad del mundo clásico. La derrota aplastante de Cartago supuso un punto de inflexión que provocó que el conocimiento de las antiguas civilizaciones mediterráneas pasara al mundo moderno a través de Europa en lugar de África

Cartago

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Cartago fue una importante ciudad de la Antigüedad, fundada por los fenicios procedentes de Tiro en un enclave costero del norte de África, cerca de la actual ciudad de Túnez.[1] Existen numerosas fechas expuestas por los historiadores clásicos sobre la fecha fundacional de Cartago. [2] [3] [4] [5] La leyenda clásica cuenta que fue la princesa Dido quien la fundo en el año 814 a. C.. Si bien el consenso actual es afirmar que la ciudad fue fundada entre los años años 825 a. C. y 820 a. C..[6] con el nombre de Qart Hadašt (en grafía hebrea קרת חדשת, y en púnica ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() , "qrt ħdʃt"), es decir, Ciudad Nueva.[7]

, "qrt ħdʃt"), es decir, Ciudad Nueva.[7]

Tras la decadencia de Tiro, Cartago desarrolló un gran Estado, de carácter republicano con ciertas características monárquicas o de tiranía, que evolucionó a un sistema plenamente republicano.[8] [9] Los territorio controlados por Cartago la convirtieron en la capital de una prospera República, viéndose enriquecida por los recursos provenientes de todo el Mediterráneo occidental. Cartago fue durante mucho tiempo una ciudad más prospera y rica que Roma. Durante su mayor apogeo llego a tener 400.000 habitantes, edificios de hasta seis y siete pisos de altura, un sistema de alcantarillado unificado y docenas de baños públicos.

La República Cartaginesa se enfrentó a la República Romana por la hegemonía en el Mediterraneo occidental, siendo derrotada totalmente en el 146 a. C., lo que comportó la desaparición del Estado cartaginés y la destrucción de la ciudad de Cartago.

En el 29 a. C. Octavio fundó en el mismo lugar la colonia romana Julia Cartago, que se convirtió en la capital de la provincia romana de África, una de las zonas productoras de cereales más importantes del imperio. Su puerto fue vital para la exportación de trigo africano hacia Roma. La ciudad llegó a ser la segunda en importancia del Imperio con 400.000 habitantes.[10] En el año 425, los vándalos conquistaron Cartago durante el reinado del rey Genserico y la convirtieron en la capital de su nuevo reino. La ciudad fue reconquistada por el general bizantino Belisario en el año 534, permaneciendo bajo influencia bizantina hasta el 705, cuando un ataque musulmán la devastó nuevamente, reduciéndola a cenizas y masacrando a todos sus habitantes.

Guerra de las Galias

De Wikipedia, la enciclopedia libre

| Guerra de las Galias | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Vercingétorix arroja sus armas a los pies de Julio César por Lionel Noel Royer (1899) | |||||||||||

|

| |||||||||||

| |||||||||||

| Beligerantes | |||||||||||

| República Romana | Varias tribus galas | ||||||||||

| Comandantes | |||||||||||

| Julio César, Tito Labieno, Marco Antonio, Quinto Tulio Cicerón, Publio Licinio Craso |

Vercingétorix, Ambiorix, Commio | ||||||||||

| Fuerzas en combate | |||||||||||

| Se estima que unos 120.000 (legionarios y auxilia) | Se estima que varios cientos de miles, posiblemente millones | ||||||||||

| Bajas | |||||||||||

| Se estima que decenas de miles | Según César, un millón | ||||||||||

La Guerra de las Galias fue un conflicto militar librado entre el procónsul romano Julio César y una coalición de tribus galas liderada por Vercingétorix que se extendió desde 58 a. C. hasta 51 a. C. Los romanos también realizaron incursiones a Britania y Germania, pero estas expediciones no llegaron a transformarse en invasiones a gran escala. La Guerra de las Galias culminó con la Batalla de Alesia en 52 a. C., donde los romanos pusieron fin a la resistencia organizada de los galos. Esta decisiva victoria romana supuso la expansión de la República Romana sobre todo el territorio galo. Las tropas empleadas durante esta campaña, conformaron el ejército con el que el general marchó sobre la capital de la República.

Pese a que César justificó esta invasión como una acción defensiva preventiva, la mayoría de los historiadores coinciden en que el principal motivo de la campaña fue potenciar la carrera política del general y cancelar sus grandes deudas. No obstante, nadie puede obviar la importancia militar de este territorio para los romanos, quienes habían sufrido varios ataques por parte de tribus bárbaras provenientes tanto de la Galia como del norte francés. La conquista de estos territorios permitió a Roma asegurar la frontera natural del río Rin.

Esta campaña militar es descrita extensamente por el propio Julio César en su obra Commentarii de Bello Gallico, fuente histórica de mayor importancia acerca de esta campaña y obra más importante del general. El libro es también una obra maestra de propaganda política, puesto que César estaba sumamente interesado en influenciar a sus lectores en Roma.

Segunda Guerra Civil de la República de Roma

De Wikipedia, la enciclopedia libre

| Segunda Guerra Civil de la República de Roma | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Mapa con los contendientes: Senado romano Provincias de César Territorios conquistados por César | |||||||||||

|

| |||||||||||

| |||||||||||

| Beligerantes | |||||||||||

|

|

| ||||||||||

| Comandantes | |||||||||||

| Julio César, Marco Antonio, Cayo Escribonio Curio†, Aulo Gabinio†, Cayo Didio |

Pompeyo Magno†, Tito Labieno†, Marco Bíbulo†, Metelo Escipión†, Catón el Joven†, Cneo Pompeyo el Joven†, Sexto Pompeyo | ||||||||||

| [ocultar]

|

|---|

| Brindisi – Massilia – Ilerda – Útica – Bagradas - Dirraquio – Farsalia – Ruspina – Tapso – Munda |

| [ocultar]

|

|---|

| Primera Guerra Civil de la República de Roma

Segunda Guerra Civil de la República de Roma Tercera Guerra Civil de la República de Roma Guerras civiles menores Primera Guerra Servil – Segunda Guerra Servil – Guerra Social – Guerras Sertorianas – Tercera Guerra Servil |

La Segunda Guerra Civil de la República de Roma fue un conflicto militar librado entre el 49 a. C. y el 45 a. C., protagonizado por el enfrentamiento personal de Julio César con la facción tradicionalista y conservadora del senado liderada militarmente por Pompeyo Magno. La guerra finalizaría con la derrota de la facción de los Pompeyanos y el ascenso definitivo de César al poder absoluto como dictador romano.

Los enemigos de César, influenciados por Catón el Joven, intentaron destruirle políticamente debido a su creciente popularidad entre la plebe y al aumento de su poder procedente de sus logros en las Galias. Es por ello que intentaron arrebatarle el mando de gobernador de las Galias, para posteriormente juzgarle, desatándose una grave crisis política que inundó de violencia política las calles de Roma.

En el año 50 a. C. el Senado votó una moción para que César abandonase su cargo de gobernador. Marco Antonio, con el poder que le otorgaba ser tribuno de la plebe, vetó la propuesta, evitando que se trasformase en ley. Tras esta votación se inició un violento acoso a los cesaristas auspiciado por la facción conservadora. Antonio abandonó Roma ante el peligro de ser asesinado. Sin la oposición de Antonio el Senado declaró el estado de emergencia concediéndole a Pompeyo poderes excepcionales. César respondió con el célebre cruce con sus tropas del río Rubicón, en dirección a Italia, dando así inicio a la guerra civil.

César atravesó rápidamente Italia sorprendiendo a los constitucionalistas y a Pompeyo, que ante la falta de preparación y de tropas abandonaría Roma, dirigiéndose a Brundisio en el sur de Italia donde embarcará hacia Grecia con el fin de incrementar sus fuerzas. César persigue a Pompeyo pero no logra darle alcance, consiguiendo este último cruzar el Adriático con su ejército y decenas de senadores. En menos de un mes, y a marchas forzadas, César llegó a Hispania, donde derrotó a las legiones fieles a Pompeyo en la batalla de Ilerda. Tras esta victoria César regresa a Italia y cruza el Adriático para hacer frente a Pompeyo en Grecia. Tras ser derrotado en Dirraquio, César se enfrenta a Pompeyo en la Batalla de Farsalia, logrando una aplastante victoria. Pompeyo huye hacia Egipto intentando encontrar aliados pero es asesinado. Posteriormente César derrota a Catón el Joven en Tapso y finalmente a los hijos de Pompeyo en Hispania, en la batalla de munda.

Quinto Sertorio

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Quinto Sertorio, en latín Quintus Sertorius (Nursia, 122 a. C. - Osca, 72 a. C.), fue un destacado político y militar romano de la época final de la República, célebre por el movimiento antisilano que dirigó en Hispania. Posteriormente fue mitificado como héroe nacional de España.

Perteneciente a una familia humilde aunque relacionada con la aristocracia republicana a través de su tío, Cayo Mario, sirvió a las órdenes del mismo durante la Guerra de Yugurta y durante la Guerra Cimbria, donde se labraría cierta fama como militar. Su carrera política comenzó cuando fue nombrado tribuno militar (97 a. C.) y destinado a Hispania, donde sirvió a las órdenes de Tito Didio; aquí mostró de nuevo sus habilidades militares llegando a ser condecorado con una corona gramínea (93 a. C.) tras derrotar a unos rebeldes en Cástulo.

En 90 a. C. fue elegido cuestor de la Galia Cisalpina. Tras expirar su tiempo en el cargo combatió en calidad de legatus durante el transcurso de la Guerra Social. Cuando estalló la guerra civil entre su tío y su antiguo lugarteniente, Sila, se declaró aliado del primero; no obstante, siendo nombrado pretor por el régimen de Cinna y Carbón, se trasladó a Hispania antes de que los conservadores tomaran la capital.

Tras ser nombrado dictador por el Senado, Sila decidió acabar con el último vestigio del régimen rebelde que aún se resistía a someterse a su persona; para ello enviaría a dos de sus comandantes más hábiles y leales, Metelo Pío (79 a. C.) y Pompeyo (76 a. C.).

La llegada de este último inclinaría la balanza bélica a favor de los conservadores que, en una campaña conjunta acabaron con casi toda la resistencia (74 a. C.). Estas últimas derrotas dieron pie a la concepción de una conspiración liderada por Marco Perpenna que acabó con su vida en 72 a. C. El propio Perpenna asumió el liderazgo del régimen rebelde, al que Pompeyo aplastó pocos meses más tarde

Imperio romano

De Wikipedia, la enciclopedia libre

- Este artículo se refiere al Imperio romano hasta su disolución en Occidente, no a su continuación en Oriente conocida como Imperio Bizantino.

| |||||

| |||||

| Lema nacional: Senatus Populusque Romanus (SPQR) (latín) El Senado y el pueblo romano | |||||

| Capital | Roma (desde 44 a.C.) | ||||

| Idioma oficial | latín | ||||

| Otros idiomas | griego | ||||

| Gobierno | Monarquía | ||||

| Emperador | |||||

| • 27 a. C.-14 | César Augusto | ||||

| • 475-476 | Rómulo Augústulo | ||||

| Cónsul | |||||

| • 27 a. C.-23 a. C. | César Augusto | ||||

| • 476 | Basilisco | ||||

| Historia | |||||

| • César Augusto es proclamado emperador. | 27 a. C. | ||||

| • Batalla de Actio | 2 de septiembre, a.C. | ||||

| • Diocleciano divide la administración imperial entre oeste y este. | 1 de mayo, 285 | ||||

| • Constantino I declara Constantinopla nueva capital imperial. | 11 de mayo, 330 | ||||

| • Rómulo Augústulo es depuesto por Odoacro | 476 | ||||

| Superficie | |||||

| • 117 | 6,000,000 km2 | ||||

| Población | |||||

| • 117 est. | 88,000,000 | ||||

| Densidad | 14,7/km² | ||||

| Moneda | Denario, Sestercio, Sólido bizantino | ||||

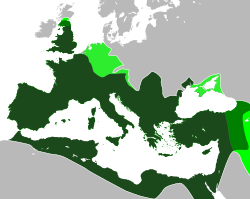

El Imperio romano fue una etapa de la civilización romana en la Antigüedad clásica caracterizada por una forma de gobierno autocrática. El nacimiento del imperio viene precedido por la expansión de su capital, Roma, que extendió su control en torno al Mar Mediterráneo. Bajo la etapa imperial los dominios de Roma siguieron aumentando, llegando a su máxima extensión durante el reinado de Trajano, abarcando desde el Océano Atlántico al oeste hasta las orillas del Mar Negro, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico al este, y desde el desierto del Sahara al sur hasta las tierras boscosas a orillas de los ríos Rin y Danubio y la frontera con Caledonia al norte. Su superficie máxima estimada sería de unos 6,14 millones de km².

El término es la traducción de la expresión latina Imperium Romanum, que no significa otra cosa que el dominio de Roma sobre dicho territorio. Polibio fue uno de los primeros cronistas en documentar la expansión de Roma aún como República. Durante casi tres siglos antes de César Augusto, Roma había adquirido numerosos dominios en forma de provincias directamente bajo administración senatorial o bajo gestión consular, y también mediante pactos de adhesión como protectorados de estados aliados. Su principal competidora en aquella época fue la ciudad púnica de Cartago cuya expansión rivalizaba con la de Roma y por ello fue la primera gran víctima de la República. Las Guerras Púnicas obligaron a Roma a salir de sus fronteras naturales, la península Itálica, y poco a poco adquirió nuevos dominios que debía administrar, como Sicilia, Cerdeña, Córcega, Hispania, Iliria, etc.

Los dominios de Roma se hicieron tan extensos que pronto fueron difícilmente gobernables por un Senado incapaz de moverse de la capital ni de tomar decisiones con rapidez. Asimismo, un ejército creciente reveló la importancia que tenía poseer la autoridad sobre las tropas, de cara a obtener réditos políticos. Así fue como surgieron personajes ambiciosos cuyo objetivo principal fue el poder. Este fue el caso de Julio César, quien no sólo amplió los dominios de Roma conquistando la Galia, sino que desafió por vez primera la autoridad del Senado romano.

El Imperio Romano como sistema político surgió tras las guerras civiles que siguieron a la muerte de Julio César, en los momentos finales de la República romana. Él fue, de hecho, el primer hombre que se alzó como mandatario absoluto en Roma, haciéndose nombrar Dictator (dictador). Tal osadía no agradó a los miembros del Senado romano, que conspiraron contra él asesinándole durante los Idus de marzo en las mismas escalinatas del Senado, restableciendo así la república, pero su retorno sería efímero. El precedente no pasó desapercibido para el joven hijo adoptivo de César, Octavio Augusto, quien sería enviado años más tarde a combatir contra la ambiciosa alianza de Marco Antonio y Cleopatra.

A su regreso victorioso, la implantación del sistema político imperial sobre un imperio territorial que de hecho ya existía, resulta inevitable, aun manteniendo las formas republicanas. Augusto aseguró el poder imperial con importantes reformas y una unidad política y cultural (civilización grecorromana) centrada en los países mediterráneos, que mantendrían su vigencia hasta la llegada de Diocleciano, quien trató de salvar un imperio que caía hacia el abismo. Fue éste último quien, por primera vez, dividió el imperio para facilitar su gestión. El imperio se volvió a unir y a separar en diversas ocasiones siguiendo el ritmo de guerras civiles, usurpadores y repartos entre herederos al trono hasta que, a la muerte de Teodosio I el Grande, quedó definitivamente dividido.

Finalmente en 476 el hérulo Odoacro depuso al último emperador de Occidente, Rómulo Augústulo. El senado envía las insignias a Constantinopla, la capital de Oriente, formalizándose así la capitulación del imperio de Occidente. El imperio oriental proseguiría varios siglos más bajo el nombre de Imperio Bizantino, hasta que en 1453 Constantinopla cayó bajo el poder otomano.

El legado de Roma fue inmenso, tanto es así que varios fueron los intentos de restauración del imperio, al menos en su denominación. Destaca el intento de Justiniano I, por medio de sus generales Narsés y Belisario, el de Carlomagno así como el del propio Sacro Imperio Romano Germánico, pero ninguno llegó jamás a reunificar todos los territorios del Mediterráneo como una vez lograra la Roma de tiempos clásicos.

Con el colapso del Imperio de Occidente finaliza oficialmente la Edad Antigua dando inicio la Edad Media.

Pueblo visigodo

De Wikipedia, la enciclopedia libre

| Este artículo o sección necesita fuentes o referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como libros de texto u otras publicaciones especializadas en el tema. Puedes dar aviso al autor principal del artículo pegando el siguiente código en su página de discusión: {{subst:Aviso referencias|Pueblo visigodo}} ~~~~ |

Los visigodos (gótico por "godos lustros", más tarde denominados "godos del oeste" — en alemán Westgoten o Wisigoten o Terwingen, en comparación con los ostrogodos gótico por "godos egregios", más tarde denominados "godos del este" — en alemán Greutungen u Ostrogoten u Ostgoten [1] ) fueron un pueblo germánico que penetró en el Imperio Romano tardío. Otros autores defienden que la palabra "Visi" proviene de "Wesa" (buenos) y la palabra "Ostro" proviene de "Austra" (resplandecientes).[2]

Los visigodos fueron la rama occidental de los pueblos godos. Después de la caída del Imperio Romano occidental, los visigodos tuvieron un papel importante en Europa durante los 250 años que siguieron.

Los godos, aprovechando la pasividad de los emperadores romanos con respecto a Germania, se establecieron allí, hasta que a principios del siglo III se instalaron a orillas del mar Negro, en la zona de Crimea, de donde fueron expulsados por los hunos en 376. Para entonces los godos se habían desgajado en dos grupos: visigodos y ostrogodos.

El pueblo de los godos fue nombrado ya por Tácito, que los llamó gotones. Entonces habitaban el norte de Germania, en tierras que antes poblaron boyos, getas y escitas. Ampliaron sus territorios e incorporaron a otros grupos vecinos (de origen germano y sármata) y dominaron del Theiß (en alemán) o Tisza al Don y del Ponto al Báltico.

Antigua Grecia

De Wikipedia, la enciclopedia libre

El término Antigua Grecia se refiere al período de la historia de Grecia que abarca desde la Edad Oscura de Grecia ca. 1100 a. C. y la invasión dórica, hasta el año 146 a. C. y la conquista romana de Grecia tras la batalla de Corinto. Se considera generalmente como la cultura seminal que sirvió de base a la civilización occidental. La cultura de Grecia tuvo una poderosa influencia para el Imperio Romano, el cual la difundió a través de muchos de sus territorios de Europa. La civilización de los antiguos griegos ha sido enormemente influyente para la lengua, la política, los sistemas educativos, la filosofía, la ciencia y las artes, dando origen a la corriente renacentista de los siglos XV y XVI en Europa Occidental, y resurgiendo también durante los movimientos neoclásicos de los siglos XVIII y XIX en Europa y América. La civilización griega fue básicamente marítima, comercial y expansiva. Una realidad histórica en la que el componente geográfico jugó un papel crucial en la medida en que las características físicas del sur de la península de los Balcanes, por su accidentado relieve, dificultaba la actividad agrícola y las comunicaciones internas, y por su dilatada longitud de costas, favoreció su extraversión hacia ultramar. Un fenómeno sobre el que incidirían también de forma sustancial la presión demográfica originada por las sucesivas oleadas de pueblos (entre ellos aqueos, jonios y dorios) a lo largo del III y II milenios a. C.

Tras las civilizaciones minoica y micénica, en los siglos oscuros (entre el XIII y el XII a. C.) la fragmentación existente en la Hélade constituirá el marco en el que se desarrollarán pequeños núcleos políticos organizados en ciudades, las polis.

A lo largo del periodo arcaico (siglos VIII al V a.C.) y del clásico (siglo V a.C.), las polis fueron la verdadera unidad política, con sus instituciones, costumbres y sus leyes, y se constituyeron como el elemento identificador de una época. En el periodo arcaico ya se perfiló el protagonismo de dos ciudades, Esparta y Atenas, con modelos de organización política extremos entre el régimen aristocrático y la democracia. La actividad de las polis hacia ultramar fue un elemento importante de su propia existencia y dio lugar a luchas hegemónicas entre ellas y al desarrollo de un proceso de expansión colonial por la cuenca mediterránea. La decadencia de las polis favoreció su absorción por el reino de Macedonia a mediados del siglo IV a.C. y el inicio de un periodo con unas connotaciones nuevas, el helenístico, por el que la unificación de Grecia daría paso con Alejandro Magno a la construcción de un Imperio, sometiendo al Imperio persa y al egipcio. En opinión de algunos especialistas, en esta fase la historia de Grecia volvía a formar parte de la historia de Oriente y se consumaría la síntesis entre el helenismo y el orientalismo.